本文首先从整体上概括张镇麟近期的表现与主教练卢伟的呼吁,对全文进行统领式的引导。随后,文章从四个层面进行深入剖析:**状态滑落缘由**、**心理与身体负荷**、**教练及球队扶持策略**、**未来恢复路径与期待**。在每个层面中,文章都通过多个自然段展开,力图做到层次清晰、论据充分。最后,通过两段总结,对张镇麟当前困境与潜在转机进行归纳梳理,旨在为球迷与观察者提供一个全面、理性与前瞻性的视角。

状态滑落缘由

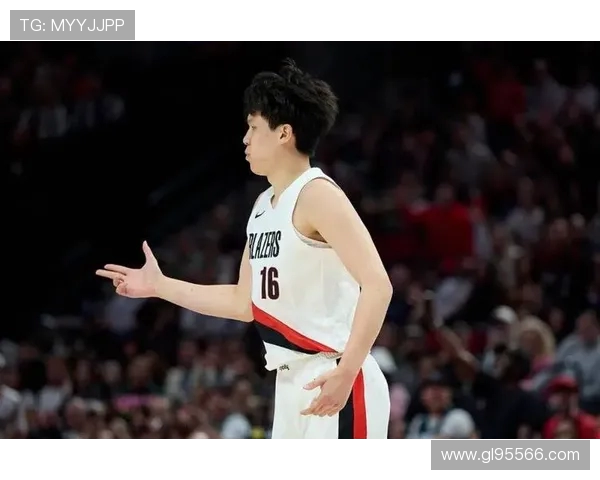

近两场比赛中,张镇麟接连只得到7分,成绩显著低于过往水平。这种急剧下滑不仅引发媒体关注,更在篮球圈内部掀起对他竞技状态的广泛讨论。从数据角度来看,他的投篮命中率、出手机会与效率显然出现了明显的下降。

这一滑落很可能并非偶然,而是累积因素共同作用的结果。首先,他此前长期作为进攻端核心,承载较大期望,而在转会新队后适应角色与战术变化,可能暂未找到新的输出节奏。其次,以往他的身体机能和竞技节奏可能有一定的“惯性”,一旦节奏断裂,就容易遭遇瓶颈。

此外,他此前曾经历重大伤病——腰椎间盘突出、神经根水肿等问题根据公开报道都有提及。citeturn0search2turn0search1 伤病不仅对身体机能造成限制,更可能对投篮手感、爆发力和持久力产生影响。若身体尚未完全恢复,他在高强度对抗中的表现自然难以回到巅峰水平。

心理与身体负荷

伤病恢复期不仅是身体的恢复期,更是心理的考验期。张镇麟在遭遇伤病后,心理难免会有顾虑和恐惧。这种心理状态在比赛中可能表现为犹豫、迟疑、不敢强突或者投篮选择不敢尝试高难度动作,进而影响发挥。

同时,新团队环境、新战术体系、新队友配合都需要重新适应。这些调整本身就构成不小压力。作为重磅引援,他被寄予厚望,外界的期待与舆论监督可能进一步加重他的心理负担,导致心态波动。

在身体层面,即便他从手术或治疗中恢复出来,也不能立刻承受高强度训练与实战对抗。肌肉、关节、神经系统、体能耐久性等方面的“隐性疲劳”可能尚未完全消除。在高水平比赛环境下,这样的“未达标”状态就极易暴露。

此外,他若此前长期处于高负荷状态,那么累积的肌肉疲劳、微损伤也可能尚未得到彻底调整。即便看似休息结束,真正重回竞技高点仍需一个缓冲适应期。

教练及球队扶持策略

在这种困境下,主教练卢伟选择了“呼吁耐心”的策略。他在赛后公开表达对张镇麟的理解和信任,强调应给予他“时间与空间”来恢复。citeturn0search1turn0search2 这种保护性举措在竞技体育中并不罕见,是许多教练在面对球员状态波动时常用的方式。

这种策略具有多重意义:德甲直播入口一方面,它能在外界舆论与球迷压力之间为球员构建缓释空间,减少球员因焦虑而进一步波动的可能;另一方面,它彰显球队和教练组对张镇麟的重视与耐心,是一种“软性支持”的信号。

从战术层面,球队或许也会调整张镇麟的上场时间、功能定位与球权分配,让他更多地承担无球移动、防守或空间牵制角色,在降低压力的同时逐渐嵌入球队体系。这种“渐进式”使用方式,有助于在不伤害他信心的前提下慢慢提升其状态。

此外,教练组和球队医疗、体能组也会在恢复计划、训练安排、伤病监测等方面为他量身定制方案。例如控制他的训练强度、安排恢复训练、给予更多康复时间等,以避免反复拉伤或状态进一步下滑。

未来恢复路径与期待

恢复状态绝非一蹴而就,而是一个逐步修复、重建与验证的过程。对于张镇麟而言,他最需要的是在训练与比赛中重新找回自信。教练组应给予他阶段性目标,从基础练习、技战术适应、再到实战磨合,按步推进。

在技术层面,他可能需要重新打磨自己的投篮手感、身体协调性、对抗能力以及球场节奏感。那些因伤病或痊愈期退化的细节动作,如起跳、变向、爆发力等,都需要在训练中反复调整。

同时,他还应加强心理建设:通过心理辅导、经验分享、正向激励等方式帮助他稳定心态,消除焦虑与压力。教练、队友、俱乐部高层都可在言行上给予鼓励,为其营造安全氛围。

随着赛季展开,他的上场机会与表现将成为检验恢复成效的重要标尺。教练组在实际比赛中可以设置一些“过渡任务”给他,如减少高难度持球、给予一定的战术包容度,让他在较为宽松的情境下慢慢回归。

最后,球迷、媒体的理性理解与包容也非常关键。不要过早施压,不要以过去巅峰标准强行衡量他的每一场表现。给他一个“波谷反弹”的机会,这种宽容和期待,也许反而能成为他重新崛起的推动力量。

总结:

张镇麟连续两场仅得7分的低迷表现,表面上是他竞技状态的急剧下滑,背后则可能牵涉伤病恢复、心理压力、适应期调整等多重因素相互交织。在这种情况下,主帅卢伟“呼吁耐心等待其恢复期”的态度,不仅是对球员的保护方式,也是稳定球队氛围、减少外界干扰的务实抉择。

未来能否重回巅峰,还需看张镇麟本人、教练组、球队医疗体能体系、心理支持体系以及外界环境的协同作用。在逐步恢复的过程中,他若能在低压状态下稳步积累、稳健输出,那么这段低迷经历也许会成为他下一次爆发的内在动力。